quarta-feira, abril 29, 2020

Terceira Humanidade

quinta-feira, dezembro 19, 2019

O Manto Sagrado

Jo 19, 23-24

* * *

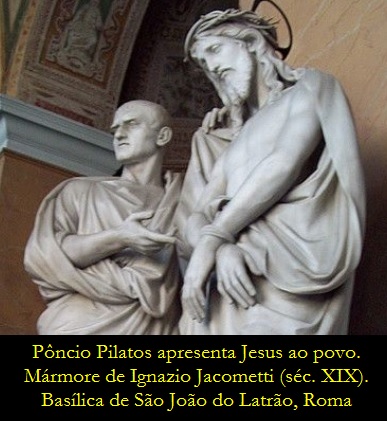

Todos os quatro Evangelhos mencionam o momento em que, tendo crucificado Jesus, os soldados romanos dividiram entre si as roupas que ele usava, mas apenas o de São João narra esse incidente com detalhes, talvez porque João, um adolescente na época, tenha sido o único dos evangelistas a ser testemunha ocular da crucificação do Filho de Deus. Lucas limita-se a um quase telegráfico "Eles dividiram as suas vestes e as sortearam", e Mateus e Marcos dizem o mesmo com pequenas variações. Só João se refere ao fato de que, depois de terem repartido entre si as peças menores usadas por Cristo, os soldados notaram que o item principal, o manto, era de boa qualidade, ainda que simples, e decidiram não fazer o óbvio, isto é, parti-lo em pedaços que também seriam distribuídos igualmente entre todos, para serem usados como pano para remendos, ou coisa parecida. Em vez disso, disputaram-no num jogo de dados.

Lloyd C. Douglas (1877-1951) contou certa vez que a ideia para escrever O Manto Sagrado surgiu quando, em 1940, já um escritor famoso (com obras, muitas vezes, de viés cristão), ele recebeu uma carta de uma leitora que perguntava se alguém sabia quem ganhou o manto naquele jogo ou o que foi feito dele. A questão é evidentemente complexa; consta que o manto que se supõe ter sido usado por Jesus esteve guardado em Constantinopla até o século IX, quando a imperatriz Irene o ofereceu de presente a Carlos Magno. A peça está hoje na basílica francesa de Saint-Denys de Argenteuil – quer dizer, temos a certeza de que se trata do mesmo manto que o rei dos francos recebeu; se é ou não o mesmo que teria um dia vestido Cristo, há controvérsia. Até o fiel mais devoto deve permitir-se uma dose de ceticismo quando se trata de relíquias: como dizia João Calvino, se se juntassem todos os supostos fragmentos da cruz de Jesus que eram venerados em igrejas Europa afora, o resultado seria madeira suficiente para construir um navio. E ainda que se trate mesmo do manto de Jesus, como saber por quais peripécias ele teria passado até chegar ao seu paradeiro atual? O Manto Sagrado trata-se, na maior parte, de ficção (sendo que o autor toma, inclusive, diversas liberdades históricas), mas, para sermos justos, existem poucos livros tão eficientes em capturar a atenção e a imaginação do leitor, em apresentar personagens cativantes e em fazer-nos mergulhar de cabeça em outra realidade a ponto de perder a noção do tempo. Enfim, um estupendo "virador de página", que, além disso, cumpre com louvor seu objetivo evangelizador (Douglas era pastor luterano) sem cair num didatismo tedioso que acabe afastando o leitor – pecado (ops…) que muitos romances inspirados na Bíblia cometem.

A história começa em Roma, seguindo o tribuno militar Marcelo Lucan Gallio. Como já mencionei em outros posts, os tribunos militares eram oficiais que se reportavam diretamente ao legado, ou seja, o comandante de uma legião, estando, por sua vez, acima dos centuriões. Em geral eram jovens de famílias abastadas e influentes, formados numa academia militar, mas sem experiência real de combate. Passando daí, havia tribunos e tribunos: enquanto alguns davam o seu melhor e arriscavam a vida participando ativamente de ações militares, outros apenas se aproveitavam das prerrogativas do posto. Marcelo, sinto dizer, tende mais para o segundo tipo; é filho de Marco Lucan Gallio, senador e homem de grande fortuna, e ainda mora na vasta e confortável villa da família, com os pais, a irmã adolescente, Lúcia, e um punhado de escravos. Está com 23 anos e, ao que tudo indica, articulando o início de sua carreira política, quando comete um infeliz deslize: num banquete, já com vinho demais na cabeça, ele cai no riso na hora errada e acaba ofendendo os brios do príncipe Gaio (ou Caio), enteado do imperador Tibério e responsável pela maior parte das decisões do governo desde que o imperador, já idoso, mudou-se de vez para seu palácio na ilha de Capri (já aí o autor tomou uma grande liberdade, mas voltarei a isso depois). Gaio já tinha queixas anteriores contra os Gallio, já que o pai de Marcelo, homem íntegro, por vezes o criticou em seus discursos no senado, por conta de suas extravagâncias e má administração. Ainda assim, a família possui muitas conexões e influência, de modo que o príncipe não pode permitir-se o tipo de vingança que teria preferido, mas faz o que está ao seu alcance: trança os pauzinhos para que o jovem tribuno perca a boa vida (e, mais importante, as possibilidades de ascensão política) que tem em Roma, destacando-o para comandar a guarnição de Minoa, uma cidade de pouca importância na Palestina. Marcelo, então, ruma para lá, acompanhado por Demétrio, seu escravo grego, que cumpre as funções de ajudante pessoal, guarda-costas, camareiro, leva-e-traz, e tudo o mais que for necessário.

Não dá para apontar um único protagonista em O Manto Sagrado; tanto Marcelo quanto Demétrio parecem se enquadrar nessa função. O tribuno já é um personagem interessante, mas o escravo é ainda mais. Filho de uma família próspera da cidade portuária grega de Corinto, é um rapaz instruído, criado para o orgulho, e agora reduzido à escravidão, depois que sua família caiu em desgraça devido ao envolvimento do pai com a resistência à ocupação romana. Ainda assim, ele teve mais sorte que muitos: o senador Gallio é um homem justo, e em sua casa os escravos são tratados de forma digna – sem prejuízo de uma disciplina rigorosa. Demétrio foi o presente que o senador deu ao filho quando este atingiu a maioridade (aos 17 anos, conforme a lei romana), e, nos seis anos que se passaram desde então, tem servido a seu jovem senhor com dedicação e lealdade. Marcelo, por outro lado, às vezes se esquece dos papéis de senhor e escravo: é nítido que Demétrio é seu melhor amigo.

O jovem Gallio, portanto, está desempenhando com excelência a missão que era para ser um castigo, quando chega a época da Páscoa judaica (lembrando que, naquele tempo, a Palestina era um país predominantemente judeu). Marcelo, sem dúvida, estudou História com seus tutores e depois na academia, mas os judeus eram um povo tão periférico na geopolítica da época, que aparentemente só foram vistos de passagem nas aulas. É seu segundo em comando, o centurião Paulo, que já está na região há muito mais tempo, quem lhe explica o que aquela festa significa no contexto da religião e dos costumes judaicos. Além de recordar sua libertação do cativeiro no Egito mais de mil anos antes, a Páscoa (palavra que vem de Pessach, 'passagem') é para os judeus um lembrete de que todo homem e mulher são peregrinos neste mundo, de que a vida material é algo passageiro, apenas um caminho que trilhamos rumo à eternidade – mas Marcelo foi educado conforme as correntes filosóficas mais em voga entre gregos e romanos cultos, e não acredita no sobrenatural ou em vida depois da morte. Para ele e seus pares, a fé nos deuses não passa de uma fantasia inofensiva que ajuda pessoas pobres e desfavorecidas a encarar as durezas da vida, algo que os "superiores" olham com indulgência e um certo divertimento. (O senador Gallio ensina ao filho que "há sempre alguma coisa de basicamente errado com um homem rico ou um rei que finge ser religioso"; ele está se referindo especificamente a Tibério, que, como já vimos em outro lugar, era adepto de todo tipo de crença e superstição esdrúxula – e, para homens como Gallio, religião é só uma superstição institucionalizada. Não há no livro menção à religião romana original, a do culto familiar – muito mais antiga, enraizada e importante para os romanos que a crença nos Olimpianos –, e é possível que Douglas, como quase todo mundo, nada soubesse a respeito; para sanar essa lacuna, recomendo o livro A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges.) A crença dos judeus, que adoram um Deus único, parece a Marcelo igualmente ingênua, com a desvantagem de não oferecer o mesmo campo fértil para a para a poesia, a literatura e as artes, como a religião greco-romana.

O importante no momento, porém, é que, durante a Páscoa (que, entre os judeus, dura toda uma semana), a cidade de Jerusalém recebe multidões de peregrinos, ficando apinhada, e, é claro, qualquer lugar onde se reúna muita gente torna-se propício a agitações, de modo que, enquanto dura a festa, todas as guarnições romanas da Palestina têm que deslocar parte de seus efetivos para a Cidade Santa, a fim de ajudar a manter a ordem e desencorajar tumultos. Ao aproximar-se a primeira Páscoa desde que assumiu seu posto, Marcelo quer incumbir Paulo de comandar o destacamento que irá a Jerusalém, mas o centurião sugere irem os dois, dizendo que é o único acontecimento interessante do ano naquelas paragens, e o jovem comandante concorda em acompanhá-lo, levando Demétrio consigo, naturalmente. Acontece então que, na chegada a Jerusalém, já durante a semana da Páscoa e poucos dias antes do sábado (o dia que os judeus consagram à oração e ao repouso), Demétrio vê uma movimentação estranha, uma multidão agitando ramos de palmeira e gritando aclamações enquanto um certo pregador da Galileia, um tal Jesus de Nazaré, entra na cidade cavalgando um humilde burrinho (conforme Mt 21, 8-11). Seu olhar cruza com o do estranho por apenas um instante, e isso basta para causar ao jovem grego uma impressão profunda, que não lhe sai da cabeça durante os dias seguintes. O que acontece a seguir, todos os que conhecem o Novo Testamento sabem: Jesus é preso, julgado e condenado à crucificação – uma das piores maneiras de morrer conhecidas na época. E quem, senão o destacamento de Minoa, sob o comando do legado Marcelo Lucan Gallio, recebe ordem de cumprir a sentença?

A crucificação, ou crucifixão (as duas formas existem) foi um método de execução que os romanos aprenderam com os macedônios, que o aprenderam com os persas, a quem possivelmente cabe o "mérito" da sua invenção. É pouco provável que a cruz de Jesus tivesse a forma que estamos acostumados a ver: normalmente os madeiros utilizados tinham forma de T, às vezes de Y, não sendo raro, ainda, que o "crucificado" fosse pregado a um simples poste, com os dois braços para cima. E, por falar em pregar, uma observação é necessária. Embora a prática de fixar o sujeito à cruz usando enormes pregos seja, sem dúvida, o detalhe mais horripilante de todo o processo, eles, na verdade, eram um mero acessório, destinado a aumentar o sofrimento do condenado e a tornar a cena mais assustadora para quem a visse, a fim de desencorajar outros de incorrer no mesmo crime que havia levado o homem a terminar assim. Tanto os pregos não eram essenciais que, por vezes, eram dispensados: ao final da revolta de Espártaco, em 71 a.C., quando seis mil de seus seguidores foram crucificados ao longo da Via Ápia, a certa altura os pregos acabaram, mas os executores continuaram a crucificar, simplesmente amarrando os condenados às cruzes. Os pregos não eram o verdadeiro tormento. Acontece que, quando uma pessoa fica durante horas dependurada, com a maior parte do peso do corpo sendo sustentada pelos braços, a musculatura do tórax entra em fadiga, tornando o processo de expandir e contrair os pulmões cada vez mais difícil e doloroso, até o condenado morrer de exaustão lutando para respirar. No caso de Jesus, ele havia sido açoitado, o que causou uma severa perda de sangue, e depois obrigado a carregar a cruz num longo percurso, o que certamente o cansou muito, e foram esses fatores que levaram à sua morte em apenas três horas a partir da crucificação propriamente dita; há registros que dão conta de que, quando um homem vigoroso era crucificado descansado e sem ferimentos prévios, podia demorar até vários dias para morrer. A exposição aos rigores do clima e aos ataques de insetos e de aves carniceiras eram acréscimos terríveis a uma pena já tão cruel.

O jogo de dados mencionado por São João é vencido por Marcelo, que leva o manto. A partir daí, porém, o episódio todo passa a assombrar o jovem oficial e o lança numa depressão profunda. Sendo um homem essencialmente decente, Marcelo ficaria inevitavelmente chocado ao testemunhar os horrendos detalhes de uma crucificação, mesmo que fosse a de um criminoso de verdade – e, para piorar, ele sente no fundo da alma que Jesus não só era inocente, como era um homem extraordinário e único. A angústia e o desespero são tamanhos que nem mesmo a chegada, logo depois, de uma carta de Roma, encerrando seu desterro e autorizando-o a voltar, consegue animá-lo.

A ordem para que Marcelo deixe Minoa e volte para casa vem do próprio imperador, e isso acontece graças à intervenção de uma personagem importante, mas que ainda não tive a oportunidade de mencionar, a adolescente Diana, filha de um certo legado Asínio Galo – Diana é provavelmente fictícia, já seu pai, se não for histórico, ao menos tem um nome que o é: pesquisando a respeito, encontrei diversos Asínios Galos com variados graus de destaque na História romana; nenhum deles se encaixa perfeitamente no que é dito no livro sobre esse personagem, mas isso pode ser apenas resultado de outra liberdade do autor. Diana é amiga inseparável de Lúcia, a irmã de Marcelo, e tem uma paixão juvenil por ele, que, ao que parece, estava apenas começando a enxergá-la como mulher quando foi mandado para a Palestina. Ela é praticamente a única pessoa de quem o senil e rabugento Tibério parece gostar; trata-o de "vovô", embora na verdade seja neta de sua ex-esposa, de quem ele foi obrigado a divorciar-se, por motivos políticos, antes de ser imperador. Diana, então, habilmente tira proveito dessa proximidade com o velho monarca para conseguir que ele anule a ordem de Gaio, e Marcelo retorna a Roma – abatido e apático, uma sombra do homem que era. O senador Gallio, sempre sagaz, toma a correta iniciativa de chamar Demétrio para uma entrevista a portas fechadas. Dessa forma fica sabendo de todo o acontecido, e imediatamente conclui que, se alguém pode ajudar seu filho e talvez fazer com que ele volte a ser o que era, é seu fiel e esperto escravo, que talvez o conheça melhor que ninguém. E decide mandar os dois numa viagem para que Marcelo mude de ares…

A partir daí, enquanto Marcelo e Demétrio visitam a Grécia e depois novamente a Palestina, seus destinos se entrelaçam definitivamente com os dos homens e mulheres cujas vidas foram tocadas, e mudadas para sempre, pelo misterioso pregador galileu. Vários personagens já conhecidos por quem leu os Evangelhos vão aparecendo, criando uma teia fascinante de encontros, histórias e atos admiráveis que leva à conclusão inevitável de que tudo sempre foi parte de um grande plano divino. O Manto (que Douglas grafa com maiúscula, afinal não é um manto qualquer) funciona como um catalisador de tudo isso. Num de seus piores momentos, Marcelo, na ânsia de livrar-se de qualquer coisa que o relembre do homem a quem crucificou, ordena a Demétrio que o queime – e, por essa única vez, o fiel coríntio desobedece a seu amo. A verdade é que o contato com o Manto o conforta de uma forma inexplicável, enchendo-o de serenidade e coragem, e em nenhum momento Demétrio duvida de que esse poder vem daquele que uma vez o vestiu. E, embora não saiba ao certo como, ele tem uma intuição de que, apesar do horror que a veste do galileu crucificado inspira em seu senhor, ela poderá acabar tendo um papel-chave em sua recuperação. Tanto Demétrio quanto Marcelo são homens instruídos e esclarecidos, o que, na mentalidade da época (pelo menos entre as elites), não era considerado conciliável com qualquer tipo de crença em divindades ou no sobrenatural – mas ambos sentem e concordam que havia no tal Jesus alguma coisa de extraordinário, algo que é muito difícil não chamar de sobre-humano. Essa convicção só aumenta à medida que eles vão descobrindo mais coisas a respeito de Jesus.

Conversando com aqueles que conviveram com Jesus, Marcelo rapidamente se convence de que o carpinteiro de Nazaré possuía uma sabedoria muitíssimo além de sua jovem idade, o que, à primeira vista, parece-lhe contraditório com o fato de que ele evidentemente acreditava, de verdade, que sua mensagem – um apelo à honestidade, generosidade e gentileza de todos para com todos – poderia encontrar eco no mundo real, tão cheio de ganância e injustiças; mas ele começa a compreender quando passa a notar a marca que o Nazareno deixou nas pessoas em toda parte por onde passou. Na aldeia de Caná, por exemplo (o local do primeiro milagre de Jesus), Marcelo conversa com Míriam, uma moça inválida em consequência de uma paralisia, que canta com a voz de um anjo as tradicionais canções judaicas (creio que os trechos reproduzidos são dos Salmos); ela teve um encontro com Jesus e, mesmo não tendo sido curada de sua enfermidade como aconteceu com muitos, recebeu uma cura ainda mais importante, a do espírito, transformando-se de uma pessoa rabugenta, amargurada com sua sorte, em uma alma meiga e serena, que transmite paz a todos os que a conhecem. Cito apenas esse exemplo para não estender demais o texto, mas há outros.

Empenhado em seu objetivo de evangelizar por meio de histórias, Lloyd C. Douglas utiliza-se dos pensamentos e sentimentos de seus personagens, bem como de certas conversas entre eles, para dar ao leitor um panorama do terreno intelectual onde a semente dos ensinamentos de Cristo foi primeiramente lançada. Como já comentamos, as pessoas instruídas da época, em geral, tinham suas ideias influenciadas por filósofos que eram, em sua maioria, céticos, ou, na melhor das hipóteses, agnósticos – só que algumas dessas pessoas instruídas questionavam as concepções desses filósofos, sentindo que não respondiam a todas as suas indagações. Demétrio sente que tem que existir algo mais, mas não consegue conciliar a crença na existência de um Deus todo-poderoso e bom (como aquele de que falam os judeus em geral e os discípulos de Jesus em particular) com o fato de tantas coisas tristes acontecerem no mundo – coisas como a destruição de sua família e sua própria escravização. Marcelo acredita, como seu pai, num mundo lógico e previsível, no qual cada causa tem seu efeito e cada efeito, sua causa, e onde as leis naturais não abrem exceções; o próprio conceito de "milagre" ofende sua inteligência… e, mesmo assim, quando sua depressão é repentinamente curada, ele sente um desejo instintivo de render graças a alguma entidade superior, só que não acredita em nenhuma. Essas inquietações são como que o primeiro passo num longo caminho que os dois jovens vão trilhar ao longo do livro, e que os levará a passar por transformações que nunca teriam imaginado.

Essas transformações, porém, não afetam a todos por igual. Em Jerusalém, cerca de um ano depois da morte e ressurreição de Jesus, Demétrio faz amizade com um conterrâneo grego, Estêvão, um cristão que faz parte da primeira comunidade dos que creem na doutrina do Nazareno, comunidade essa à qual o próprio Estêvão deu o nome de Eclésia, palavra grega que significa 'assembleia' e daria origem ao nome "Igreja". E Estêvão confessa que, a despeito do ardor que as palavras e o exemplo de Jesus lhe inspiram, muitas vezes ele se sente decepcionado e desanimado ao ver as rivalidades mesquinhas e as brigas tolas que surgem a toda hora entre muitos daqueles que, para serem fiéis aos ensinamentos do Mestre, deveriam viver como irmãos. Além disso, essa primeira comunidade cristã tentou uma experiência que poderíamos chamar de "protossocialista": "Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que, por sua vez, o repartiam conforme a necessidade de cada um." (At 4, 34-35) Assim como o socialismo, isso parecia uma boa ideia à primeira vista – mas, tal como o socialismo, só poderia funcionar (talvez) se todo mundo fosse trabalhador, honesto e comprometido com o bem comum, o que nunca será o caso, nem mesmo entre uma comunidade de seguidores de Jesus, quanto mais em todo um país. O resultado prático dessa experiência foi que aqueles que haviam doado mais dinheiro para a Eclésia ficavam achando que podiam mandar nela, e também que muita gente que não era chegada a trabalhar passou a se dizer cristã só porque assim teria um teto sobre a cabeça e comida na mesa sem precisar se esforçar (isso foi antes de começarem as perseguições). Esse sistema seria mais tarde abandonado, quando ficou evidente que era mais prejudicial que benéfico à causa de Cristo. Em tempo: Estêvão, ou melhor, Santo Estêvão, seria preso e condenado pelas autoridades judaicas à morte por apedrejamento (cena que Douglas descreve de forma resumida, mas nem por isso com menos impacto), e é considerado o primeiro cristão a ter dado a vida pela fé – o primeiro mártir. Sua história está contada nos capítulos seis e sete dos Atos dos Apóstolos.

O Manto Sagrado foi levado às telas em 1953, numa superprodução dirigida por Henry Koster, com Richard Burton no papel de Marcelo, Victor Mature como Demétrio e Michael Rennie como o apóstolo Pedro, entre outros nomes de peso do cinema da época… Mas, para ser franco, e apesar da minha simpatia a priori por esses velhos filmes épicos e/ou bíblicos, não posso dizer que o recomende, pois o roteiro desvirtuou completamente o caráter dos dois personagens principais, bem como a relação entre eles, além de, a meu ver, simplificar a trama de uma maneira descabida. Se quiserem conferir, fiquem espertos para esses problemas – e, é claro, se puderem, não deixem de ler o livro, que, por sinal, bem que podia ganhar uma nova edição. A que eu li, emprestada por minha mãe, é do início dos anos 80, e, mesmo na época, representou um esforço quase arqueológico por parte do pessoal da editora Record, pois antes disso o livro havia ficado fora de catálogo no Brasil durante décadas. Ainda a respeito do filme e "adjacências", curiosamente houve um spin-off, como diríamos hoje: Demétrio e os Gladiadores, dirigido por Delmer Daves, lançado apenas um ano depois do filme de Koster, e claramente feito para surfar no sucesso deste. Também estrelado por Victor Mature, o filme mostra Demétrio sendo preso devido a uma falsa acusação e sentenciado à arena, onde acaba alcançando sucesso como gladiador, apesar de atormentado por dilemas de consciência causados pela incompatibilidade entre seu novo modo de vida e sua fé cristã. O roteiro também inclui a sedução do coríntio por Messalina, a esposa de Cláudio, tio e mais tarde sucessor do imperador Calígula (que havia sucedido Tibério). Nada disso foi escrito por Lloyd C. Douglas.

Como eu disse no começo, Douglas permitiu-se diversas liberdades históricas. O Tibério que ele pinta é supersticioso tal como informavam os historiadores antigos, mas aparenta ser meramente um velhinho caduco, um tanto desagradável por vezes, mas, de modo geral, inofensivo, que se transferiu de Roma para Capri a fim de aproveitar seus últimos anos num lugar de clima mais salubre, dedicando-se ao que realmente gosta, a arquitetura. Se formos ler a Vida dos Doze Césares, de Suetônio, ou algum romance que siga a História mais à risca, como Eu, Claudius, Imperador, o Tibério que ali encontramos retratado é sanguinário, frequentemente mandando prender e executar pessoas por conta de sua paranoia – para não falar em suas supostas preferências sexuais sádicas. Já o príncipe Gaio, enteado de Tibério, corresponde ao personagem histórico de nome Caio Vipsânio Agripa, filho do primeiro casamento de Júlia, esposa de Tibério e única filha do imperador Augusto. Adotado pelo avô materno, Gaio/Caio teve o nome mudado para Caio Júlio César Vipsaniano, e teria sucedido a Augusto como imperador, caso não tivesse morrido no ano 4 d.C., aos 23 anos de idade – portanto, já estava morto há cerca de 30 anos na época dos eventos de O Manto Sagrado. É possível que sua morte tenha sido encomendada por Lívia, mulher de Augusto e mãe de Tibério, para possibilitar a ascensão do filho ao trono, mas nada jamais foi provado. Há também o caso de Calígula, sobrinho-neto e sucessor de Tibério, cuja ascensão acontece já perto do final do romance. Em O Manto Sagrado, é dito que ele tinha apenas 16 anos nessa ocasião, mas na verdade Calígula, ou Caio Júlio César Augusto Germânico, nasceu no ano 12, e Tibério morreu em 37; portanto, Calígula já tinha 25 anos ao tornar-se imperador, e 29 quando foi assassinado, no ano 41.

Essas liberdades históricas, entretanto, são facilmente perdoáveis. Se vejo algum defeito em O Manto Sagrado, é a evidente má vontade que o autor demonstra para com a civilização romana, retratando-a sempre como tirânica, opressora, corrupta, e pouca coisa além disso – no máximo, admitindo que um ou outro romano pode ser uma pessoa decente. Claro que é ingenuidade canonizar qualquer povo ou cultura, mas é igualmente ingênuo demonizá-los: a meu ver, pintar Roma como "O Mal" é um erro tão grande quanto acreditar que as Américas eram um paraíso antes da chegada dos europeus. O Império Romano inúmeras vezes fez prevalecer sua vontade pela força das armas, escravizou populações inteiras, e, como todos os impérios, deu oportunidade a todo tipo de autoritarismo e abuso de poder, mas também alavancou a economia e a cultura em suas províncias (melhorando as condições de vida para milhões de pessoas), levou a civilização a lugares que nunca a tinham visto, e mostrou aos povos bárbaros que outro tipo de vida era possível, um em que havia leis, direito, e no qual um homem podia prosperar por meio do próprio trabalho e inteligência; além de tudo isso, os romanos aprenderam, por necessidade, a tolerar diferenças, o que era algo mais ou menos inédito até então. Nas preleções que faz a Marcelo, o senador Gallio declara, com ares proféticos, que Roma um dia sucumbirá à revolta dos povos conquistados e dos próprios escravos que importou, dando a impressão de pensar que isso pode acontecer a qualquer momento… quando sabemos que, na verdade, o Império ainda existiria por mais quatro séculos e meio e deixaria no mundo uma marca que, para o melhor e para o pior, jamais seria apagada. Roma fez grandes coisas – coisas maravilhosas e também coisas terríveis, pois, afinal, era feita de seres humanos – mas, em todo caso, grandes coisas.

O Manto Sagrado faz parte daquela categoria muito especial de livros que têm o dom de capturar o leitor logo nas primeiras páginas, mantê-lo hipnotizado até as últimas, e deixá-lo triste quando terminam. Na edição que li, o texto das orelhas reproduz trechos de uma entrevista com Lloyd C. Douglas, na qual ele contava que seu pai também era pastor e um grande contador de histórias, que "pensava em todas as pessoas da Bíblia como se estivessem vivas, e fazia com que parecessem vivas". Sendo assim, podemos atestar que o filho do Reverendo Douglas aprendeu bem as lições do pai, e que também fazia algo mais: misturava personagens bíblicos e/ou históricos com personagens de sua própria criação com tal habilidade que tudo parecia uma coisa só. Qualquer leitor cristão, não importa de qual denominação, fatalmente se emocionará com os exemplos de fé e heroísmo destas páginas, e qualquer leitor, seja cristão ou não, será inevitavelmente envolvido pela prosa fluente do autor.