Como um fã da obra de Frank Herbert desde a adolescência, eu tive o cuidado de dizer a mim mesmo, antes de ir ao cinema conferir a nova versão de Duna dirigida por Denis Villeneuve, para não ser exigente demais – além de orar fervorosamente para que o diretor (que também é corroteirista) não tivesse desfigurado muito a história original só para fazer concessões à tirania politicamente correta que afeta praticamente tudo nesses anos loucos que estamos vivendo. Por outro lado, estava empolgado para ver o que as novas tecnologias a serviço do cinema poderiam ter feito para recriar o universo de Herbert com um visual ainda mais espetacular.

A primeira surpresa não tardou a surgir, e nem era relacionada a roteiro ou imagens: ocorre que nada na (intensa) publicidade que tenho visto na internet a respeito do filme dava a entender que esta era só a primeira parte. Entrei no cinema acreditando que fosse ver um filme único, e sua mui considerável duração de duas horas e 36 minutos parecia confirmar isso, já que é maior que a do filme de 1984, dirigido por David Lynch, que contava, ou tentava contar, a história de cabo a rabo. Mas não: era mesmo só a primeira parte, e acabo de ver, depois de uma rápida pesquisa, que as filmagens da segunda ainda nem começaram, e que sua estreia está prevista para o distante outubro de 2023, se o mundo não acabar antes, naturalmente. Teria sido legal deixar isso claro com antecedência, mas não me importei: se os dois filmes de Villeneuve, juntos, tiverem um resultado satisfatório, a espera terá valido a pena, e talvez, dispondo de mais tempo (tempo de filme, quero dizer), o diretor consiga contar a história de uma maneira mais redondinha, mais inteligível para quem não leu o livro, como já acontecia na minissérie de 2000 do Sci-Fi Channel, que é bem mais amigável ao espectador não iniciado que o filme de Lynch, embora eu, pessoalmente, não goste muito de sua parte visual.

E contar uma história como Duna na tela, de uma maneira que possa ser acompanhada até por quem não conhece bulhufas sobre seu universo (o que sempre será o caso da maior parte do público no cinema), é muito, mas muito difícil. A todo momento aparecem coisas que parecem impor ao diretor uma escolha entre incluir um diálogo expositivo totalmente artificial ou deixar o público boiando. Um exemplo banal, mas bem prático, é o dos campos de força individuais que os personagens usam e chamam simplesmente de "escudos": o livro explica que eles repelem objetos que se aproximem em alta velocidade, mas podem ser penetrados se a lâmina, projétil ou o que for, se aproximar lentamente, o que exigiu o desenvolvimento de técnicas de combate muito específicas. O problema é como explicar isso a quem não leu o livro sem recair no famigerado diálogo expositivo, aquele tipo de cena forçada em que dois personagens começam a falar sobre algo que, pela lógica do enredo, ambos já deveriam estar carecas de saber, mas falam mesmo assim, só para que o espectador receba essas informações. Em algumas situações, Villeneuve encontrou maneiras de evitar isso, como, por exemplo, ao incluir uma cena em que Paul está estudando e, de carona com ele, captamos o que o livro-filme que ele está vendo ensina a respeito da especiaria e de sua importância dentro do universo conhecido. É verdade que em sua idade, e sendo filho de um governante planetário, ele certamente já saberia tudo isso, mas todos sabemos que é impossível estudar, seja qual for a matéria, sem acabar revendo coisas que já se sabe.

(Nota de rodapé: entre outros papéis, Timothée Chalamet interpretou Henrique V num filme da Netflix de 2019 intitulado simplesmente O Rei. Considerando suas origens francesas, é curioso ele ter sido selecionado para esse papel.)

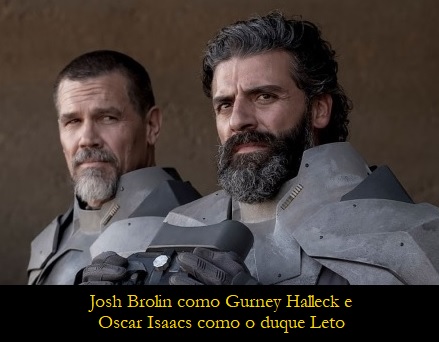

Ainda dando rápidas pinceladas sobre o elenco, Oscar Isaac (o Poe Dameron de Star Wars) me surpreendeu como o duque Leto Atreides, sendo tudo o que o personagem deveria ser: imponente, com uma presença marcante, um ar de nobreza transparecendo até nos gestos mais simples, e uma combinação equilibrada de severidade e gentileza. Rebecca Ferguson está OK como Lady Jessica, companheira de Leto e mãe de Paul, mas confesso que sempre imaginei Jessica como uma mulher linda, e quem chegou mais perto de preencher esse requisito foi Francesca Annis, do filme de David Lynch. Stellan Skarsgård aparece quase irreconhecível como o vilão barão Vladimir Harkonnen, mas mostra a mesma versatilidade de sempre. Dave Bautista está adequadamente bestial interpretando Rabban, o sobrinho do barão, por ele nomeado governador de Arrakis, mas, curiosamente, o outro sobrinho, Feyd-Rautha, não aparece. Será que ele aparecerá na segunda parte, ou Rabban acumulará seus atributos e ações? Só o tempo vai dizer.

O papel de Chani, a futura companheira de Paul, ficou com uma para mim desconhecida Zendaya, que tem uma aparência interessante, uma beleza não óbvia (quero dizer, você precisa se acostumar com ela antes de começar a achá-la bonita) e plausível considerando que, no filme, ela é filha da ecologista imperial Liet-Kynes, interpretada por Sharon Duncan-Brewster, que é negra, de modo que o estilo mestiço de Zendaya vem a calhar. Kynes, por sinal, foi a única grande concessão feita por Villeneuve ao "sistema de quotas" politicamente correto, já que, tanto no livro quanto nas duas produções anteriores, esse personagem era homem. Este também é o primeiro Duna a apresentar uma grande variedade étnica, com muitos personagens negros e pelo menos um oriental (o Dr. Yueh, cujo nome até combina bem com isso), e não creio que esse fato seja coincidência, mas a coisa não foi feita de maneira forçada, então não há do que reclamar.

Josh Brolin (o Thanos dos filmes dos Vingadores) captou bem o estilo de seu personagem, o guerreiro-trovador Gurney Halleck, que, em geral, faz o tipo fleumático, embora uma das primeiras cenas em que ele aparece (cena essa, aliás, indispensável em qualquer adaptação de Duna que se preze) seja justamente uma em que perde a paciência: aquela em que Paul declara que "não está com disposição" para treinar, e Halleck, indignado, lhe dá uma bronca dizendo que "disposição é coisa para gado, para tocar baliset e fazer amor", e que "você luta quando é necessário, independentemente de disposição". Além disso, me agradou muito que essa nova versão tenha resgatado uma característica de Gurney que tanto o filme de David Lynch quanto a série do Sci-Fi haviam deixado de fora: como um bom trovador, ele sempre tem uma citação de poesia na ponta da língua para qualquer situação.

E, claro, não dá para não mencionar o mestre espadachim Duncan Idaho, que, além de ser professor de Paul (junto com Gurney, Thufir Hawat e o Dr. Yueh), também é provavelmente o melhor amigo do rapaz. No novo filme, o papel foi dado a Jason Momoa, já nosso conhecido por ter interpretado Conan no sofrível filme de 2011 dirigido por Marcus Nispel, além de ter sido Aquaman nos filmes da DC e também o bárbaro Khal Drogo em Game of Thrones. Momoa está ótimo na pele desse guerreiro valente e leal.

(Chegou o momento de falar, mesmo que só brevemente, sobre a história, ou melhor, sobre o jeito como o novo filme a conta, e, ao me preparar para isso, acho necessário observar que não vou repetir aqui tudo a respeito de Arrakis, da especiaria e outras coisas que já comentei do plot de Duna e do universo no qual ele se ambienta, uma vez que já existe no blog um post referente ao livro, que contém muito disso; sugiro que sigam o link que está no início deste post e leiam também aquele.)

A história, no filme, começa de uma maneira interessante, com uma breve narração em off feita por Chani, falando sobre seu planeta natal, Arrakis (ou Duna) e sobre a opressão sofrida por seu povo, os Fremen, durante 80 anos por parte dos Harkonnen, até um decreto do imperador forçá-los a ir embora, para serem substituídos pelos Atreides, que, até onde a garota sabe, podem não ser melhores. Funciona bem como introdução, e a transição para outro ponto de vista ocorre suavemente, quando o filme passa a se ocupar da casa Atreides, que, até então, ainda governa Caladan, planeta onde existem oceanos e chuva, o que produz um contraste chocante quando eles se mudam para Arrakis. O duque Leto, líder da casa, vive há muitos anos de forma conjugal com Lady Jessica; os dois se amam e são marido e mulher em tudo, exceto no nome: Leto não se casou porque, mantendo-se solteiro, podia usar a possibilidade de um eventual casamento como trunfo político. Paul é o filho único (até então) em quem o casal deposita grandes esperanças, e, de fato, o rapaz possui muitas capacidades, inclusive algumas inesperadas: tem visões, sonhos premonitórios, percebe muitas coisas de maneira instintiva, e, se tudo isso já era verdade quando ele vivia em Caladan, aumenta ainda mais em Arrakis, onde, querendo ou não, é impossível não se entupir da especiaria, que está literalmente em toda parte, suspensa no ar, impregnada nos alimentos… E, como se sabe, ela amplia a percepção em todos, e muito mais em quem já possui poderes latentes. E aqui o filme tropeça em outro problema: embora as visões e os sonhos de Paul sejam uma peça importante na história (já era assim no livro), tive a sensação de que o roteiro abusa um pouco disso, colocando diante de nós várias e várias cenas representando essas visões, o que prejudica o ritmo da narrativa – por vezes de forma desnecessária.

Passando a falar sobre a parte visual, eu babei ao ver os veículos conhecidos como ornitópteros, embora a concepção deles no filme tenha pouco a ver com seu nome, que significa, literalmente, 'asas de pássaro': os ornitópteros que aqui vemos parecem um cruzamento de helicópteros com gigantescas libélulas dotadas de vários pares de asas que vibram tão depressa que se tornam invisíveis, como as das libélulas mesmo. As cenas deles voando sobre o deserto de Arrakis são magníficas – e o visual do deserto também é diferenciado, alguma coisa ali sugere uma ambientação alienígena, talvez o padrão das dunas ou a coloração da areia; ainda é identificável como o que chamaríamos de deserto, mas sem se parecer completamente com os desertos da Terra.

E do deserto, é claro, chegamos aos vermes. Minha versão favorita deles é a do filme de David Lynch, diretamente baseada nas ilustrações feitas para as capas dos livros de Frank Herbert nos anos 60 e 70; nessa versão, a bocarra da criatura possui mandíbulas triplas, que se abrem como uma gigantesca flor de três pétalas, tendo o interior guarnecido por centenas de dentes que lembram facas – e não por acaso, já que esses dentes são a matéria-prima para a fabricação da faca cristalina, a arma sagrada dos Fremen (na dublagem nacional do filme de Villeneuve, a palavra usada é dagacris, ou coisa parecida; suponho que seja como se lê na tradução brasileira mais recente, publicada pela editora Aleph; a edição que tenho é a antiga, da Nova Fronteira. Qualquer uma das duas formas seria uma adaptação possível a partir do original crysknife). No novo filme, eles têm a boca circular, desprovida de mandíbulas, o que lhes dá uma aparência mais semelhante à dos vermes terráqueos… E confesso que essa concepção não me agrada muito, justamente porque o verme da areia de Arrakis deveria ser algo de admirável, grandioso, e, portanto, bem distinto dos vermes que conhecemos aqui na Terra, e que normalmente achamos repulsivos. Usa-se, inclusive, como insulto: você chama alguém de "verme" para dar a entender que a pessoa é insignificante ou desprezível; os Fremen, com toda a certeza, jamais usariam essa palavra dessa forma. Ainda sobre o novo design dos vermes, os dentes também mudaram, ficaram parecidos com barbatanas de baleia, e preciso admitir que essa aparência, embora menos estética, faz mais sentido, já que a criatura filtra a maior parte de seu alimento a partir da areia tal como as baleias fazem na água. Talvez, então, a faca seja feita com uma parte do dente, possivelmente a raiz ou a parte logo acima dela.

Os Sardaukar, ou as Legiões do Terror do imperador, também merecem ser mencionados, pois, no filme de Villeneuve, foram pela primeira vez retratados da maneira tenebrosa e cruel que lhes é adequada. No livro consta a informação de que, tal como os guerreiros espartanos, eles são recrutados ainda crianças e submetidos a um treinamento brutal – mais brutal que o dos espartanos, já que a maioria nem mesmo sobrevive até a idade adulta, mas os que sobrevivem tornam-se soldados terríveis. O fato de Shaddam IV ter cedido um grande número de Sardaukar para reforçar o exército Harkonnen no ataque a Arrakeen (a capital e maior cidade de Arrakis) foi o principal motivo para que o barão Vladimir tenha apostado tudo no sucesso desse golpe traiçoeiro, confiando numa vitória contra as bem treinadas tropas Atreides.

Na verdade, o universo de Duna é tão vasto e cheio de detalhes que nenhum filme ou série jamais conseguirá explorar todas as riquezas dos livros, mas foi agradável ver que, nesse novo filme, o diretor (também corroteirista, lembrem-se) decidiu incluir algumas pequenas coisas que os realizadores anteriores deixaram de lado, e que, mesmo pequenas, são fascinantes e significativas. Exemplo: nas paredes do Castelo Caladan (a fortaleza ancestral de onde os Atreides governaram durante séculos o planeta de mesmo nome) há um quadro retratando o velho duque, pai de Leto, paramentado como toureiro, e lá está também a cabeça empalhada do enorme touro que o matou. O livro menciona de passagem que ele morreu na arena, dando um espetáculo para seu povo, o que não é essencial para a história, mas rende um detalhe cheio de significado: como Paul conhece a história de como seu avô morreu, a cabeça do touro, que ele vê todos os dias, torna-se para ele um memento mori, como aquelas caveiras que pintores cristãos punham em seus quadros para lembrar a quem os visse que a vida humana é finita, e que é assim para ricos e pobres, para poderosos e gente comum.

Como inevitavelmente aconteceria em qualquer adaptação de Duna, seu universo futurista possui algumas características muito próprias, que impactam o roteiro e o visual. Por exemplo, graças ao Jihad Butleriano (também referido como a Grande Revolta, ou ainda como a Cruzada das Máquinas), na época retratada não existem robôs nem grandes computadores – é por isso que a especiaria é essencial para as viagens espaciais, pois, sem a ajuda de computadores, só mesmo capacidades extrassensoriais poderiam guiar um piloto com segurança em deslocamentos em velocidade superior à da luz. Armas laser existem, mas não parecem ser comuns, talvez porque seu custo seja muito alto para que seja possível equipar grandes exércitos com elas, de modo que as batalhas envolvem um amplo uso de armas brancas como punhais e espadas – quem diria: as batalhas do futuro se assemelham às medievais, pelo menos nesse aspecto. E uma das poucas ressalvas que preciso fazer ao filme é justamente a respeito das batalhas: achei a maior parte das cenas de combate confusas, aquela balbúrdia visual em que você não consegue distinguir direito o que está acontecendo, uma coisa que, pessoalmente, me incomoda. É uma pena ainda maior se considerarmos que Duna poderia ter cenas de batalha do nível das de Coração Valente ou O Último Samurai – claro que com um clima e um visual compatíveis com o universo criado para o filme. Tais cenas não ficariam deslocadas, não pareceriam gratuitas, e com certeza empolgariam o público. Quem sabe na segunda parte?

Por falar em continuações, é inevitável nos perguntarmos: será que, uma vez feita a segunda parte e concluída a história de Duna, e admitindo-se que o resultado nas bilheterias seja bom, Denis Villeneuve e os outros realizadores se darão por satisfeitos, ou prosseguirão com a saga adaptando os livros seguintes de Frank Herbert? (Sempre me perguntei se David Lynch teria continuado, caso seu filme tivesse feito sucesso, o que, infelizmente, não foi o caso.) O autor concluiu seis volumes antes de sua morte em 1986, e seu filho, Brian Herbert, tentou continuar o trabalho do pai, tendo lançado vários livros em parceria com Kevin J. Anderson, expandindo ainda mais o universo de Duna e aprofundando pontos que só eram tratados por alto nos escritos do criador original. Não li nenhum desses ainda, mas sei que existem volumes dedicados a várias das casas nobres (Atreides, Harkonnen, Corrino etc.) e também um a respeito do Jihad Butleriano, entre outros. Sei o que estão pensando e concordo: mesmo que esses livros sejam bons, é difícil dizer se eles são realmente uma parceria criativa, ou se Anderson escreveu quase tudo enquanto Brian Herbert contribuía, basicamente, com o peso de seu nome. Viajando bastante na maionese, eu diria que os seis volumes escritos por Frank Herbert poderiam ser adaptados para o cinema, enquanto as obras de Brian Herbert e Kevin J. Anderson talvez rendessem uma ou mais séries de TV… Mas estou pondo o carro na frente do verme: como disse, não li os livros dessa dupla, não sei se a adaptação valeria a pena, e, mesmo que a resposta seja positiva, quem garante que algum produtor se interessaria? Já os livros de Frank Herbert, esses não há dúvida de que valem a pena. Se pelo menos o segundo volume, O Messias de Duna, chegar às telas, prevejo que a escolha da atriz que interpretará Alia, a irmã de Paul, será uma questão sensível para mim. A história desse livro passa-se alguns anos depois da de Duna, e Alia, que no final do primeiro livro era pouco mais que uma criança de colo, está com 15 anos; eu tinha a mesma idade quando li o livro pela primeira vez, e me apaixonei pela personagem. Ou seja, não sou ninguém pra julgar as meninas que se apaixonam pelo Edward de Crepúsculo.

Tirando uma média geral, Duna 2021 é um baita filme, não perfeito, é claro, mas que corresponde com honra às expectativas. Preciso ver a segunda parte antes de formar uma opinião definitiva, mas parece ter potencial para vir a ser a melhor das adaptações audiovisuais do romance de Frank Herbert, e também para ser o piloto de uma saga cinematográfica que poderá se tornar legendária. Resta-nos torcer para que esse potencial não seja posto a perder.